Правда и мифы о гигиене предков казахов

Тема гигиены у кочевников связана с массой стереотипов. Кто-то вспоминает о запрете Чингисхана на стирку, кто-то уверяет, что в степи полноценно мыться невозможно вовсе. Но история говорит другое. Чистота тела и одежды играла важную роль в жизни предков казахов, просто соблюдалась она в условиях, далеких от привычных нам ванн и шампуней.

Вода как основа гигиены

Поселения древнего человека всегда тянулись к воде. Реки и родники — вот возле чего разбивали стоянки. Причина проста: вода была нужна не только для питья и готовки, но и для умывания. И даже в тех культурах, где появлялись религиозные ограничения, люди находили способы сохранить тело в чистоте. Так было и в степях, рассказывает Youtube-канал Qalam.

Когда не хватало воды или топлива, чтобы нагреть ее, кочевники использовали альтернативы — травяной пар, обтирания, песок. Но стремление к чистоте оставалось постоянной частью их повседневности.

Пар, масло, ароматные травы

Сведения Геродота о скифах дают интересный ответ на вопрос, как мылись жители степей: они создавали баню прямо в юрте. Под войлочное покрывало бросали на раскаленные камни зерна и ароматные травы. Пар, смешанный с эфирными маслами, обволакивал тело. Затем женщины натирали кожу смесью из тертых деревьев — кипариса, лаванды, кедра. Такой массаж не только очищал, но и придавал телу приятный запах. После процедуры кожа становилась гладкой, а человек — освеженным.

Этот ритуал можно считать аналогом хамама. Причем многие элементы такой «бани в юрте» до сих пор используются в казахской культуре, особенно на юге страны.

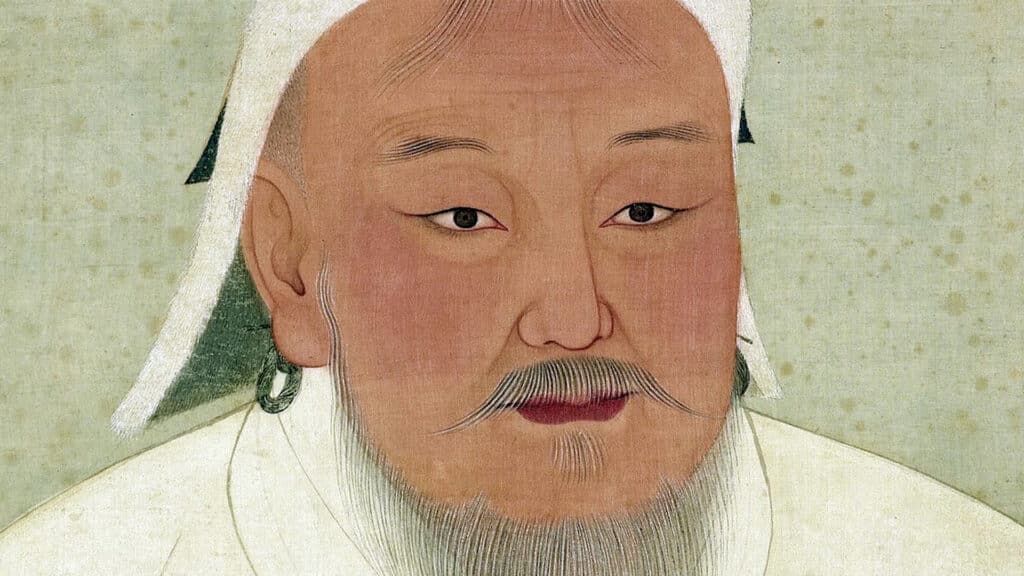

Почему Чингисхан на самом деле запретил стирку

Распространено мнение, что Яса Чингисхана запрещала мыть одежду. В действительности, этот запрет — не гигиенический, а практический. В условиях постоянных походов и нехватки воды, стирка в реке могла осквернить источник, из которого пили воины и поили коней. Кроме того, для многих народов, входивших в состав армии Чингисхана, вода считалась священной. Иранские племена, например, запрещали купание в реках, считая это святотатством.

Таким образом, ограничение имело скорее сакрально-санитарный смысл. Это была мера предосторожности, а не выражение пренебрежения к чистоте.

Су анасы — дух воды и граница между мирами

В казахской степи нельзя было относиться к воде как к обыденной вещи. Каждый ручей, каждое озеро — это не просто природный объект, а место, где обитает дух. Вода дышит, слышит и отвечает. И имя ее — Су анасы.

Этот образ передавался из поколения в поколение, через сказания, предостережения и полушепот у костра. Су анасы — не сказочная русалка и не добрая фея. Это мощная и непредсказуемая сила, мать воды, которая решает: подарить человеку прохладу и жизнь или забрать вглубь.

Су анасы — хранительница всех природных водоемов. Не важно, это бурная река, пруд в ауле или родник в горах — у каждого места есть своя хозяйка. Иногда ее представляли как женщину с длинными, распущенными волосами. Иногда — как нечто, отдаленно похожее на человека, но с чертами иного мира: холодный взгляд, тихий голос, плавные движения, будто под водой.

Уважение к Су анасы рождалось не из суеверия, а из наблюдений. Люди знали: нельзя купаться в одиночку после заката. Нельзя громко смеяться у воды или плевать в нее. Такие поступки будто бы будили духа, нарушали границу между мирами.

В традициях предков существовали простые, но значимые действия:

– перед тем как набрать воду, следовало склонить голову;

– в особые дни в воду бросали лепестки, монеты или кусочек хлеба — «на благоволение»;

– животные не должны были заходить в реку без разрешения старшего.

Такие обычаи формировали экологичное мышление задолго до появления этого слова. Су анасы учила не просто уважать воду, а понимать ее как часть живого мира.

Су анасы и Тенгри

В тенгрианском мировоззрении все живое связано. Верх — мир неба и духов, срединный слой — люди, а внизу — то, что скрыто, но влияет. Су анасы обитает именно в этом нижнем, пограничном слое. Она — проводник между миром земных и миром духовных сил.

Но в отличие от богов, Су анасы ближе к человеку. Она не требует поклонения, но не прощает равнодушия. И, пожалуй, это самое точное определение: дух воды не нуждается в молитвах, но ждет уважения.

Гигиена как часть экосознания

Археологи обнаружили в городище Отрар бани с трубами, парными и купальнями, датированные первым веком. А в столице Золотой Орды — Сарай-Бату — таких бань было несколько. Там же находились бассейны и помещения, где можно было не только помыться, но и сдать одежду в стирку. Это опровергает миф о запрете на водные процедуры.

Подчеркнем, что традиция бань — не заимствование извне, а естественное продолжение тяготения степняков к чистоте. Даже в условиях кочевой жизни, где не было стационарных сооружений, предки казахов находили способы следить за гигиеной. Просто важно усвоить: гигиена — это не только про мыло и воду. В условиях, когда вода была ценным и не самым доступным ресурсом, человек менял способы соблюдения чистоты, и предки казахов, несмотря на кочевой быт, следили за этим с не меньшей настойчивостью, чем жители античных городов.

Хотите увидеть подробности соблюдения гигиены в древности кочевниками? Смотрите видео: