Импостер-синдром: как перестать чувствовать себя самозванцем

- Пять лиц самозванца: классификация по доктору Янг

- Откуда берется импостер-синдром

- Как синдром мешает жить и работать

- Как понять, что это — не просто неуверенность

- Как бороться с импостер-синдромом: 7 методов

- Когда пора обращаться к специалисту

- Истории известных людей: самозванец — не выдумка

- Книги и ресурсы для самостоятельной работы

- 5 фильмов о самозванцах — в прямом и переносном смысле

Вы получаете повышение, успешно завершаете проект, запускаете стартап или получаете положительные отзывы — но внутри ощущаете тревогу. Вместо радости приходит мысль: «Я не заслужил этого. Это просто везение». Именно так работает импостер-синдром — устойчивое ощущение, что вы заняли чужое место и вас вот-вот разоблачат.

Этот феномен впервые описали в 1978 году психологи Полин Клэнс и Сюзан Аймс. Интересно, что сначала импостер-синдром был отмечен у женщин: психологи заметили, что многие успешные леди считают свои достижения результатом случайностей, а не личных качеств.

Исследование Клэнс и Аймс включало серию бесед с 150 женщинами, студентками и преподавателями престижных университетов. Все они были успешны по объективным меркам: высокие баллы, научные публикации, признание коллег. Но при этом почти каждая из них внутренне ощущала, что ее успех — это либо ошибка, либо удачное стечение обстоятельств. Женщины признавались, что приписывают достижения не способностям, а удаче, случайности или «обману» — умению хорошо произвести впечатление.

Но это еще не все! Авторы обратили внимание, что чувство несоответствия сопровождалось

- тревожностью,

- прокрастинацией,

- перфекционизмом и

- заниженной самооценкой.

То есть речь шла и целом букете негативных явлений, связанных воедино. На основе этих наблюдений психологи и предложили термин «синдром самозванца». Позже Клэнс разработала специальную шкалу (Clance Impostor Phenomenon Scale), которая стала использоваться в психодиагностике.

С тех пор термин стал универсальным — синдром самозванца встречается у людей любого пола, возраста и профессии.

Пять лиц самозванца: классификация по доктору Янг

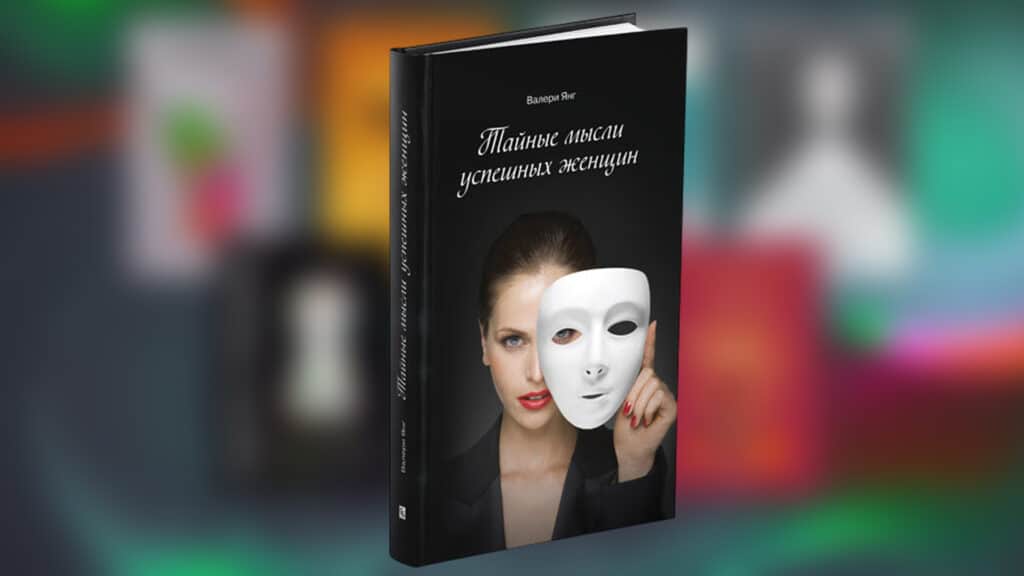

Психотерапевт Валери Янг предложила типологию, согласно которой импостер-синдром может проявляться в разных формах:

- Совершенствующийся — верит, что все должно быть идеально. Любая ошибка воспринимается как провал.

- Эксперт — считает себя недостаточно компетентным, пока не узнает все до последней мелочи.

- Соло-игрок — не просит помощи, потому что считает, что должен справляться сам.

- Гений — уверен, что все должно получаться легко и быстро. Усилия — признак неспособности.

- Супергерой — постоянно берет на себя больше, чем способен выдержать, чтобы доказать свою ценность.

Эти модели поведения могут пересекаться, но у большинства людей доминирует один тип.

Откуда берется импостер-синдром

Корни синдрома чаще всего уходят в ранний опыт:

- Детство в условиях высоких ожиданий. Когда похвала была редкой, а любовь казалась зависимой от достижений.

- Сравнение с другими. Если в семье или школе вы постоянно слышали, что кто-то умнее, быстрее, успешнее — самооценка страдает.

- Перфекционизм. Желание быть лучшим часто оборачивается страхом сделать шаг без полной уверенности в результате.

- Социальные установки. Особенно у женщин и представителей меньшинств, которым общество транслирует: «Ты здесь по ошибке».

Все это формирует внутреннего критика, который обесценивает успехи и раздувает неудачи.

Как синдром мешает жить и работать

Согласно исследованию Американской психологической ассоциации, более 70% людей сталкивались с ощущением самозванца хотя бы раз в жизни. У части из них это превращается в устойчивый паттерн.

В профессии синдром проявляется через:

- отказ от новых возможностей: человек боится, что не справится;

- переработки и выгорание: чтобы доказать себе и другим свою компетентность;

- отсрочку проектов: страх провала парализует действия;

- сложности в управлении: трудно делегировать, если не доверяешь себе.

В личной жизни — через неуверенность в отношениях, недоверие к комплиментам, стремление быть «удобным».

Как понять, что это — не просто неуверенность

Ниже — мини-тест из 10 признаков. Если вы узнали себя хотя бы в половине — возможно, стоит поработать с темой глубже:

- Я часто думаю, что добился успеха случайно.

- Мне трудно принимать похвалу.

- Я постоянно сравниваю себя с другими — и не в свою пользу.

- Я откладываю задачи, потому что боюсь сделать их плохо.

- Я сомневаюсь, что достоин повышения или новой должности.

- Я чувствую вину, когда что-то получается легко.

- Мне кажется, что скоро все поймут, что я на самом деле некомпетентен.

- Я злюсь на себя за малейшие ошибки.

- Я редко чувствую удовлетворение от результатов своей работы.

- Я боюсь просить помощи — вдруг подумают, что я не справляюсь.

Как бороться с импостер-синдромом: 7 методов

Синдром самозванца не проходит сам. Но с ним можно научиться работать. Вот проверенные стратегии:

- Фиксация достижений. Вести журнал успехов: каждый день записывать хотя бы одно, даже малое, достижение.

- Переформулировка мыслей. Заменять фразы вроде «я просто повезло» на «я хорошо подготовился и это дало результат».

- Контакт с реальностью. Спросите коллег или друзей, как они оценивают вашу работу. Внешний взгляд полезен.

- Умение принимать комплименты. Не отнекиваться, а говорить: «Спасибо, я действительно много над этим работал».

- Ограничение сравнения. Оставьте сравнение для вдохновения, но не как мерило своей ценности.

- Разрешение на ошибку. Ошибки — не признак провала, а часть роста. Признавать их — зрелость.

- Планирование зоны роста. Вместо «я недостаточно хорош» — «что я могу улучшить в ближайший месяц?»

Когда пора обращаться к специалисту

Если внутренний критик мешает жить, снижает качество сна, вызывает тревожность, апатию или панические атаки — стоит рассмотреть помощь психотерапевта. Особенно если синдром длится годами и мешает в работе, отношениях и здоровье.

Эффективными считаются когнитивно-поведенческие методы, направленные на работу с мышлением, а также техники повышения эмоционального интеллекта. В ряде случаев может быть полезна групповая терапия — важно увидеть, что вы не один.

Истории известных людей: самозванец — не выдумка

Импостер-синдром не щадит никого — ни политиков, ни актеров, ни предпринимателей. Его переживают те, кого мы привыкли считать воплощением уверенности и успеха. Бывшая первая леди США Мишель Обама в одном из выступлений откровенно говорила, что даже находясь в Белом доме, чувствовала, будто не заслужила этого статуса. По ее словам, ощущение «я здесь по ошибке» сопровождало ее с юности, особенно в университетской среде, где она была одной из немногих чернокожих студенток.

Актриса Эмма Уотсон, получившая признание после роли Гермионы, признавалась, что, несмотря на свою работу в ООН и диплом Оксфорда, часто чувствует, будто не имеет права представлять женщин на международной арене. Ее внутренний критик внушал: «Есть кто-то, кто сделал бы это лучше».

Том Хэнкс, обладатель двух «Оскаров» и звезда мирового масштаба, в интервью подмечал: «Иногда мне кажется, что все скоро поймут, что я понятия не имею, что делаю». Он называл это ощущение постоянным фоном, который сопровождает его уже десятилетиями.

Такие признания важны не ради сенсации, а потому, что они подтверждают: синдром самозванца не связан с отсутствием достижений. Он связан с тем, как человек воспринимает себя, а не с тем, что он реально делает. И если даже Мишель Обама чувствовала себя самозванкой, значит, это не диагноз, а опыт, с которым можно работать — через осознание, принятие и действия.

Книги и ресурсы для самостоятельной работы

Если вы чувствуете, что импостер-синдром мешает вам развиваться, стоит начать с изучения темы — не в интернете наугад, а с опорой на качественные источники. Один из самых точных и полезных — книга Валери Янг «Тайные мысли успешных женщин». Автор — психолог и корпоративный тренер — подробно описывает пять типов самозванца, а также дает практические шаги по выстраиванию внутреннего диалога, снижению тревожности и укреплению уверенности.

Другой важный ресурс — «Сила воли» Келли Макгонигал. Это книга не о самозванстве напрямую, но она помогает понять, как работает внутренний конфликт и почему нам так сложно признать свои достижения. Макгонигал объясняет, как формируются привычки мышления и что можно сделать, чтобы изменить восприятие себя.

Полезным дополнением будет подкаст «Unlocking Us» с Брене Браун. Браун — исследовательница уязвимости, и ее выпуски о стыде, страхе и самоценности дают живой, человеческий контекст тому, через что проходит человек с синдромом самозванца.

Если вам ближе формат курсов, обратите внимание на Coursera или edX — там есть обучающие программы по развитию эмоционального интеллекта, саморефлексии и навыков устойчивости.

Наконец, цифровые инструменты: приложения вроде Daylio, Journey или Reflectly позволяют отслеживать эмоциональные состояния, фиксировать успехи и выстраивать более конструктивный внутренний диалог. Это может стать первым шагом к внутреннему принятию и более здоровому восприятию себя.

5 фильмов о самозванцах — в прямом и переносном смысле

Импостер-синдром — не только психологический термин, но и мощный сюжетный ход. Герои сомневаются в себе, скрывают свои слабости или живут под чужими масками. Вот пять фильмов, где тема самозванства раскрывается особенно выразительно.

1. «Социальная сеть» (2010)

История становления Facebook через призму внутренней неуверенности. Марк Цукерберг (в исполнении Джесси Айзенберга) вроде бы добивается успеха, но на протяжении всего фильма сталкивается с чувством отчуждения и недоверия к себе. Он интеллектуален, но чувствует себя чужим в мире, где правят харизма и статус.

2. «Отступники» (2006)

Фильм Мартина Скорсезе — не только о мафии и полиции, но и о людях, вынужденных жить двойной жизнью. Герои Ди Каприо и Мэтта Деймона оба живут в страхе разоблачения, и это создает мощный эмоциональный фон: страх быть «пойманным» — архетипическая форма импостер-синдрома.

3. «Черный лебедь» (2010)

Балерина Нина (Натали Портман) переживает разрушительное давление: ей кажется, что она не заслуживает главной роли. Перфекционизм, страх провала и невозможность быть «идеальной» превращают ее путь в психологический триллер с мощным импостерским подтекстом.

4. «Талантливый мистер Рипли» (1999)

Том Рипли буквально становится другим человеком, крадет чужую жизнь и живет в постоянном страхе разоблачения. Это крайний, но выразительный пример того, как чувство непринадлежности может довести до трагедии.

5. «Хороший Уилл Хантинг» (1997)

Герой Мэтта Деймона — гениальный, но глубоко неуверенный в себе парень. Он избегает возможностей, боится раскрыть потенциал, саботирует собственный успех — классическая модель самозванца, скрывающегося под маской безразличия.

И напоследок — синдром самозванца не делает вас слабыми. Он говорит лишь о том, что вы — думающий человек, стремящийся к лучшему. А значит, у вас есть и внутренние ресурсы, чтобы вернуть себе уверенность. Главное — признать, что вы имеете право быть собой. И действовать не вопреки, а в согласии с собой.