Поговорили с Гульнарой Кунировой — президентом Казахстанской ассоциации паллиативной помощи, директором фонда «Вместе против рака» и главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения РК по паллиативной помощи.

Вы узнаете, что входит в паллиативную помощь и при каких заболеваниях она нужна, с какими трудностями сталкиваются пациенты и их родственники, почему не стоит бояться опиоидных анальгетиков, какими мифами окутана эта сфера и зачем ее реформировать.

Марина Шум: Что такое паллиативная помощь, кому она нужна и зачем?

Гульнара Кунирова: Паллиативная помощь — комплекс мер, которые направлены на улучшение качества жизни пациентов любого возраста, столкнувшихся с тяжелыми, угрожающими жизни заболеваниями.

Она включает:

- раннее выявление и комплексную оценку общего состояния пациента;

- облегчение боли и других тягостных симптомов;

- организацию ухода за пациентом;

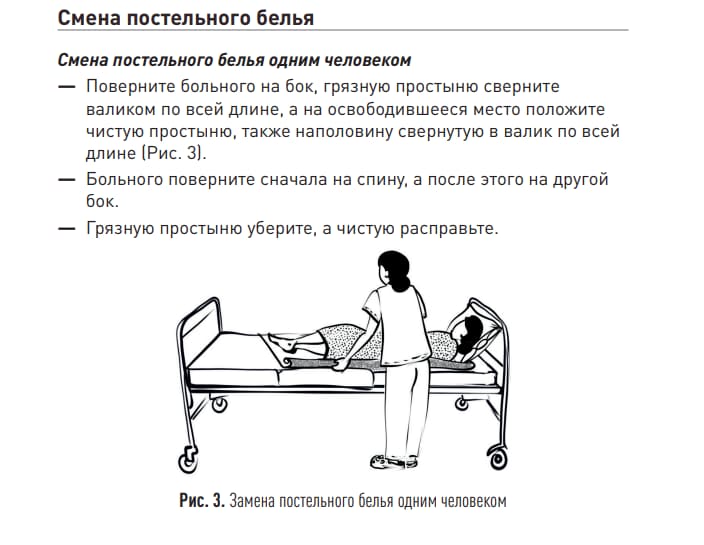

- обучение родственников навыкам такого ухода;

- оказание психологической, социальной и духовной поддержки пациенту и его семье.

Цель паллиативной помощи — облегчение страданий и улучшение качества жизни, а не лечение болезней. Такая помощь может оказываться в стационарных, стационарозамещающих условиях или на амбулаторном уровне, в том числе на дому.

В Казахстане определение паллиативной помощи как отдельного вида медицинской помощи впервые вошло в кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» в 2020 году.

Но было два определения: паллиативная помощь и паллиативная медицинская помощь. Это создавало ложное представление, будто существует два разных вида помощи или какая-то иерархия внутри. Сейчас мы предложили внести поправки к новому кодексу «О здоровье народа», чтобы объединить эти понятия в одно.

Также убираем ограничивающую фразу, что паллиативная помощь положена «при отсутствии показаний к проведению радикального лечения». Из-за этого контекста было исключено много людей, нуждающихся в паллиативной помощи. В том числе детей, хотя, согласно международным стандартам они должны получать паллиативную помощь с момента установки неизлечимого диагноза.

М.Ш. : Пациенты с какими заболеваниями чаще всего нуждаются в паллиативной помощи в Казахстане?

Г.К. : Принято считать, что в основном паллиативная помощь необходима пациентам с раком, но до 66% нуждающихся пациентов — это люди с неонкологическими заболеваниями.

Ведущее место занимают сердечно-сосудистые заболевания, потом — онкология, а следом все остальное: ВИЧ, сахарный диабет в последней стадии, почечная, легочная, печеночная недостаточность разной этиологии, рассеянный склероз, деменция, болезнь Паркинсона, врожденные пороки развития, орфанные заболевания.

Однако именно благодаря специфике онкозаболеваний паллиативная помощь во всем мире начала развиваться как отдельное направление.

М.Ш. : Есть ли заболевания, при которых больные претендуют на паллиативную помощь, но по какой-то причине она им недоступна?

Г.К. : В Казахстане свои вызовы — у нас огромная территория с низкой плотностью населения. Доступность паллиативной помощи чаще зависит не от диагноза, а от инфраструктуры региона, в котором находится пациент.

Больше услуг действительно развито для онкологических пациентов. Только им пока доступна специализированная помощь мобильных бригад, потому что финансирование идет через Комплексный план по борьбе с онкозаболеваниями.

Остальные пациенты, которые нуждаются в паллиативной помощи на дому, получают не специализированную, а общую паллиативную помощь. И то, если люди, которые ее оказывают, прошли какое-то обучение по этому направлению. Зачастую это просто сотрудники организации ПМСП, которые дополнительно к основной работе осуществляют патронаж больных на своем участке, в том числе, паллиативных.

Для тех регионов, в которых есть хосписы, нет разницы, с каким заболеванием поступает к ним пациент, направление без проблем могут оформить все нуждающиеся. Но таких учреждений всего 9 на всю страну.

Есть еще возрастная особенность — к сожалению, у нас практически не развита детская паллиативная помощь. Честно говоря, ее у нас нет, она только фрагментарно где-то начинает появляться.

М.Ш. : Сколько людей нуждается в паллиативной помощи в Казахстане сейчас? Есть ли какой-то общий реестр таких пациентов?

Г.К. : Сейчас у нас отсутствует как таковой реестр паллиативных пациентов, но он, безусловно, нужен, чтобы мы могли лучше планировать и мониторить ситуацию.

Недавно мы с Минздравом ввели в электронный регистр диспансерных больных новую вкладку, куда можно добавить код МКБ-10 паллиативной помощи. Он идет как уточнение клинического диагноза и будет доступен во всех электронных системах здравоохранения. Так мы надеемся косвенно отслеживать пациентов.

По международным методикам расчета в Казахстане примерно от 83 500 до 128 000 человек будут нуждаться в паллиативной помощи в 2026 году, включая от 5 000 до 9 000 детей. Если сопоставить данные, сколько человек пролечилось на паллиативых койках и было взято на патронаж мобильными бригадами, выходит, что меньше половины нуждающихся получают помощь.

М.Ш. : Как устроена система паллиативной помощи в Казахстане сегодня? Есть ли преемственность в ведении пациента?

Г.К. : Все зависит от человеческого фактора: кто-то в своем регионе приложил усилия для построения взаимодействия, а кто-то — нет.

Расскажу, как все устроено в Алматы. Для онкологических больных четвертой клинической группы есть выездная патронажная служба Алматинского онкологического центра. На сегодняшний день в ее составе два врача, семь средних медицинских работников, психолог, два специалиста по социальной работе, а также диспетчер, младшие медработники и три водителя. Врач-куратор руководит действиями всей службы: набирает персонал, обучает, направляет, разрабатывает нормативы, заботится о психологическом климате в коллективе. Диспетчер взаимодействует с районными онкологами из поликлиник, принимает заявки на оказание помощи на дому, координирует маршрут мобильных бригад, ведет учет.

Получить стационарную помощь независимо от диагноза можно в Городском центре паллиативной помощи. Здесь не имеет значение стадия заболевания или клиническая группа: можно улучшить свое состояние, например, между химиотерапиями. Туда пациентов через портал госпитализации направляет врач общей практики поликлиники по месту жительства.

Но на дому паллиативную помощь мобильных бригад может получить только четвертая клиническая группа. Вопрос о переводе пациента в эту группу выносит на консилиум районный онколог — он должен прийти в онкоцентр на заседание комиссии с документами пациента, а после принятия решения — подать заявку на выездную патронажную службу.

В регионах, где нет хосписов, организованы отделения паллиативной помощи в областных онкологических центрах или в многопрофильных клинических больницах.

В сельской местности участковый врач или фельдшер может направить пациентов на паллиативные койки в центральных районных больницах. Конечно, на таких отдельных койках настоящей паллиативной помощи добиться невозможно. Паллиатив ведь предполагает мультидисциплинарный подход, наличие более глубоких знаний о том, как общаться с пациентами, справляться с симптомами и побочными действиями лекарств, учитывает индивидуальные особенности при организации ухода. Без отдельного отделения такие условия невозможно создать, и честнее называть паллиативные койки просто терапевтическими или сестринскими.

М.Ш. : Всех паллиативных пациентов ведут по одному алгоритму?

Г.К. : Я не могу сказать, что сейчас везде одинаковый алгоритм ведения, но как только будет новый кодекс, мы сразу внесем поправки в стандарт организации паллиативной помощи. Причем разделим стандарты организации помощи взрослым и детям: детская паллиативная помощь находится на зачаточном уровне, а взрослая уже имеет хоть какую-то инфраструктуру и наработанный опыт. Детский паллиатив вообще сильно отличается от взрослого — другие болезни, другие жизненные прогнозы, другие специалисты задействованы.

Новый стандарт вводит регламентированный алгоритм определения нуждаемости в паллиативной помощи. Решение будет приниматься врачебной комиссией или мультидисциплинарной группой на любом уровне медучреждения. На основе утвержденных клинических критериев комиссия вынесет коллегиальное заключение, которое обязательно будет зафиксировано в электронной медицинской карте для всеобщего доступа. Сейчас частично так и происходит, но пока нет полной интеграции между медицинскими информационными системами.

Человек, чью нуждаемость в паллиативной помощи подтвердила комиссия, сможет получать поддержку на разных уровнях. Если пациент сохранный — на амбулаторном уровне, возможно, в дневном стационаре. Если хуже себя чувствует — в паллиативном отделении многопрофильной, онкологической или иной специализированной клиники. А помощь специализированных мобильных бригад или хосписных учреждений нужна ближе к концу жизни. Важно сохранять преемственность помощи. В целом, чем раньше начались паллиативные вмешательства, тем больше шансов поддерживать активность пациента, приемлемое качество жизни.

М.Ш. : Сколько времени может находиться человек в стационаре, есть ли ограничения?

Г. К. : К сожалению, есть ограничения — так называемая линейная шкала, которую мы долгие годы просим убрать у организаций паллиативной помощи. Когда человек пребывает больше времени, чем допустимо, медицинским организациям могут не возместить финансирование или, как мы выражаемся, «оштрафовать».

Однако учреждения находят способы держать пациентов столько, сколько необходимо. Как правило, это месяц, иногда дольше. Стараются подходить индивидуально, например, делают небольшой перерыв и снова берут на госпитализацию.

М.Ш. : Как осуществляется паллиативная помощь на дому в тех регионах, где нет выездной патронажной службы?

Г. К. : Сейчас участковый врач и медсестра обязаны посещать паллиативных пациентов на дому. Врач — не реже одного раза в месяц, медсестра — не реже четырех. По факту, загруженность медперсонала такая, что не все эти выезды осуществляют.

В новый стандарт мы хотим заложить помощь на дому в определенную структуру, чтобы на уровне всех 20 региональных единиц была своя областная выездная патронажная служба. Она будет не только оказывать практическую помощь у себя в городе, но и координировать, обучать специалистов даже из дальних сел и полностью отвечать за паллиативную помощь на дому в своей области.

В любом городе с населением более 50 000 человек должна быть как минимум одна мобильная бригада — самостоятельная или как структурное подразделение областной выездной патронажной службы. Она будет доступна всем паллиативным пациентам, не только с онкозаболеваниями. Количество мобильных бригад должно коррелировать с численностью населения.

В сельских населенных пунктах или совсем маленьких городах придется опираться на сельские амбулатории и районные больницы. Там помощь на дому можно организовать в виде мобильных групп: врача и медсестры или фельдшера и медсестры, которых будет координировать региональный центр. К сожалению, существующий сегодня единый тариф на выезд мобильной бригады негибкий и недифференцированный.

М.Ш. : Насколько доступна паллиативная помощь в сельской местности?

Г.К. : Все зависит от региона. Конечно, в сельской местности должна быть доступна и помощь на дому, и стационар неподалеку, чтобы давать родственникам социальную передышку. Невозможно в каждом селе открывать отделение при маленькой амбулатории, но можно создать межрайонные центры или отделения паллиативной помощи, чтобы больше охватывать население. И такие прецеденты уже есть.

Из-за того, что в Казахстане каждый регион разный, нужно приходить к такой custom-made модели. Например, в Туркестанской области проживает много населения. Это молодой, развивающийся регион с традиционным культурным развитием: люди живут семейно, не склонны своих пожилых родственников куда-то отправлять. Это до сих пор воспринимается как не очень приемлемое социальное поведение.

И вот как они решили вопрос с организацией помощи онкобольным на дому: трижды присылали к нам на обучение районных онкологов, пока не обучили всех. Онколог, отвечающий за свой район на первый выезд берет местную медсестру, психолога, соцработника, и идет с ними к пациенту в село или аул. Дальше, под координацией этого врача, местные сотрудники ПМСП ведут пациента. Такой подход позволил им максимально охватить население.

Получилась достаточно эффективная модель, но каждый руководитель региона должен ее продумать для себя. Универсальная модель не подойдет, потому что между собой регионы отличаются по плотности населения, менталитету, инфраструктуре, степени готовности специалистов и наличию организаций, которые могут их поддержать.

М.Ш. : Если недееспособный и одинокий человек нуждается в паллиативной помощи, кто может представлять его интересы?

Г.К. : Если человек недееспособен и одинок, его можно оформить в так называемый Центр социальных услуг. В таком центре, как правило, есть отделение паллиативной помощи, встроенное в систему социального обеспечения.

Там обычно находятся не тяжелые пациенты, а пожилые люди, нуждающиеся в длительном уходе. Если это инвалиды, то их могут направить в какое-то медицинское учреждение на время, потом вернуть. Практически это их местожительство, где у них тоже есть уход: свой врач, медсестры, санитарки.

М.Ш. : Паллиативная помощь полностью бесплатна для пациентов или за что-то приходится доплачивать?

Г.К. : Государство обеспечивает лекарственными средствами для паллиативной помощи. В утвержденный перечень на сегодняшний день входит 17 препаратов, в том числе опиоидные анальгетики. У нас не очень большой арсенал, но, тем не менее, базовыми лекарствами для облегчения симптомов пациенты обеспечены.

Стационарная паллиативная помощь и помощь на дому бесплатны. Но это не значит, что у пациентов нет высоких карманных расходов. К сожалению, государство не может взять на себя все, а у паллиативных пациентов разные нужды. Кому-то нужно большое количество памперсов, кому-то — откашливатель или кислородный концентратор.

Если оформлена инвалидность, пациенты получают пособие и ряд медицинских изделий, но о каком-то серьезном оборудовании речь не идет. Этот вопрос надо решать на государственном уровне — создавать ресурсные центры, где оборудование будет храниться, обрабатываться. В детской паллиативной помощи домашние ИВЛ-аппараты, откашливатели, отсасыватели нужны будут длительное время.

М.Ш. : К каким проверенным фондам и с какими запросами может обратиться человек за помощью?

Г. К. : За помощью можно обратиться, например, в наш фонд «Вместе против рака». Во времена ковида мы закупили целый арсенал технических средств для паллиативных пациентов. Это функциональные кровати, кислородные концентраторы, противопролежневые матрасы, санитарные стулья и прочее. Как фонд мы поддерживаем государственную паллиативную службу, потому что сами ее создавали как пилотный проект, и даем в бесплатное пользование все, что есть.

Люди с нервно-мышечными заболеваниями могут обратиться в фонд «Өмірге сен (Верь в жизнь)». Он защищает права пациентов с такими заболеваниями, оказывает прямую помощь многим семьям и помогает развивать паллиативную помощь в нормотворческом плане.

Мы также сотрудничаем с такими фондами поддержки онкобольных как «Амила», «Амазонка» и многими другими.

Единственный в Казахстане хоспис для детей с онкологическими заболеваниями создан неправительственной организацией «Здоровая Азия». При отсутствии государственных детских паллиативных учреждений, дети, которые нуждаются в паллиативной помощи, находят там большую поддержку.

Есть региональные фонды — люди к ним обращаются и часто находят поддержку. Глобальных, общих на всю страну фондов нет.

У нашей Казахстанской ассоциации паллиативной помощи работает бесплатная горячая линия по номеру +7 708 973-03-03. Она позволяет быть на прямой связи с населением и сразу же решать проблемы. Любой человек может позвонить и получить информационную помощь: что делать, куда идти, к кому обращаться. Получить психологическую поддержку, выйти из панического состояния.

Если сами не справляемся — связываемся с управлениями здравоохранения регионов: «Такой пациент с такой проблемой в такой поликлинике, пожалуйста, решите вопрос». Пока это все происходит в ручном режиме, но мы таким образом «обучаем» работать медучреждения с населением и их конкретными проблемами.

Эта же линия решает вопросы по обеспечению опиоидами, если где-то нарушаются права пациента: вовремя не предоставляют или отсутствуют препараты, их не назначают или требуют выполнять старые стандарты.

М.Ш. : Насколько просто пациентам в Казахстане получить современные обезболивающие препараты, включая наркотические анальгетики? С какими трудностями сталкиваются родственники и врачи?

Г.К. : С обезболивающими проблема многоярусная и существует на разных уровнях. Мы пытаемся этот замкнутый круг разорвать, «кусаем» во все места, куда можем дотянуться.

Маленькая квота. Для того, чтобы ввести в Казахстан опиоидные анальгетики, нужно, чтобы Международный комитет по контролю за наркотиками выдал квоту. И почему-то традиционно эта квота была низкой. Мы долго работали со всеми инстанциями, чтобы ее увеличить — сейчас она все еще на недостаточном уровне, но эта работа требует этапности.

Устаревшая методика оценки потребностей. Администрации медицинских организаций из года в год подают в Минздрав маленькую плановую потребность в обезболивающих. Мы усовершенствовали методику расчета, применили ее и поняли, что потребность выше в разы.

Но мы понимаем, что нельзя внедрить ее сейчас, потому что будет завал, к которому не готовы ни медицинские организации, ни врачи, ни даже сами пациенты. К хорошему уровню доступности тоже нужно идти маленькими шагами.

Ограниченная линейка опиоидов. В Казахстане доступна очень ограниченная линейка опиоидов. В мире сегодня создано 23 молекулы сильнодействующих обезболивающих в свыше 60 различных неинвазивных форм. А у нас есть всего-навсего трамадол, инъекционный морфин и фентаниловый пластырь, который мы много лет пробивали на рынок. Сейчас появилось малое количество таблетированного пролонгированного морфина, но нет золотого стандарта ВОЗ — простой морфиновой таблетки 5−10 мг.

И это странный перекос, потому что по соседству работает Московский эндокринный завод, который производит необходимую линейку опиоидных анальгетиков во всех формах и дозировках. Это вопрос межгосударственного взаимодействия, который мы тоже пытаемся развивать.

Отсутствие детских дозировок. Вообще нет детских форм: растворимых препаратов в многоразовых флаконах, защечных леденцов. Сейчас лекарство набирают немного из ампулы со взрослой дозировкой, а остальное вынуждены уничтожать.

Устаревшие требования поликлиник. С 2015 года отменена обязательная сдача пустых ампул после использования наркотических анальгетиков. Это требование только создавало барьер: врачи до последнего тянули, чтобы не выдавать препараты, потому что пустые ампулы легко разбить, потерять, забыть — и получить за это по шапке от Управления по борьбе с наркобизнесом. До сих пор кое-где требуют пустые ампулы, но благодаря горячей линии мы оперативно решаем вопрос.

Слабые знания врачей. Главная проблема в том, что врачи не знают и не владеют навыками обезболивания. О клиническом протоколе терапии боли многие узнают только на наших обучающих мероприятиях, а так как на уровне первичного звена всегда большая текучка, знания слабо выживают.

Несколько лет назад местная компания начала производить таблетированный морфин. Оказалось, что врачи не умеют назначать препарат, пересчитывать дозировки, поэтому попросту игнорировали его, а в 80% случаев назначали слабый трамадол. В итоге, с острой незакрытой потребностью в эффективном обезболивающем, у морфина прошел срок годности, и его пришлось сжечь на полигоне.

М.Ш. : Насколько казахстанские врачи и младший медперсонал подготовлены к работе с паллиативными пациентами? Есть ли в стране программы по подготовке кадров?

Г.К. : Примерная потребность в специалистах, прошедших обучение, — 1675 человек, включая врачей, медсестер, психологов и соцработников. На сегодняшний день лишь порядка 10% персонала стационарных учреждений и около 5% сотрудников выездных служб прошли полноценную подготовку в области паллиативной помощи.

Вот какие ключевые проблемы в системе обучения паллиативной помощи я вижу.

Нехватка преподавателей. Качество обучения паллиативной помощи в учебных учреждениях находится на невысоком уровне — не хватает преподавателей, которые знакомы с паллиативной помощью не в теории, а на практике, имеют представление о том, что именно и в каких пропорциях преподавать.

Отсутствие стандартизированных программ. Часов, выделенных для изучения паллиативной помощи мало, а содержательное наполнение оставляет желать лучшего. Сейчас нет стандартизованных программ, хотя обучение должно быть четким: 50% времени — посвящено симптомам, 25% — коммуникативным навыкам, 25% — всем остальным вопросам.

Отдельная специализация. Официально такой специалист как врач паллиативной помощи в Казахстане отсутствует. Сейчас мы договорились с Департаментом науки и человеческих ресурсов о создании такой сертифицируемой специализации — и это огромный шаг вперед. Когда прошедшие учебный цикл специалисты будут устраиваться на работу, мы сразу будем понимать, что у них есть и теоретические знания, и практические навыки.

Обязательное обучение всех врачей. Мы должны уже в рамках программ бакалавриата врачей ввести самостоятельную дисциплину «паллиативная помощь», чтобы базовое представление о ней имели все выпускники. Сейчас кое-где фрагментарно изучают, например, протоколы сообщения плохих новостей, но они не идут в рамках целостной дисциплины паллиатива.

Критический дефицит специалистов по детской паллиативной помощи. У нас ноль таких педиатров — специалистов, которые бы достаточно времени посвятили прицельному изучению паллиативной помощи детям. Это ужасно.

Решить проблему могло бы:

- Базовое обучение всех студентов-медиков не менее 60 часов, чтобы люди знали, что такое паллиативная помощь, изучили ее историю и философию, что туда входит.

- Промежуточное обучение для тех специалистов, которые сталкиваются в своей работе с паллиативными больными, от 90 до 120 часов — для онкологов, кардиологов и прочих.

- Специализированное обучение мультидисциплинарных команд. Например, на базе крупного кардиологического центра неплохо было бы иметь обученную команду: врача, медсестру, психолога, социального работника, которые ходили бы в разные деления и консультировали пациентов. Такое обучение должно быть не менее 240 часов.

М.Ш. : Могут ли близкие претендовать на психологическую помощь после ухода пациента?

Г.К. : В стандарт оказания паллиативной помощи входит такое понятие как помощь в период горевания, но я не могу сказать, что она широко применяется.

Те мобильные бригады, которые оказывали помощь, какое-то время находятся на связи с семьей. Их поддержка важна для родственников, потому что это те люди, которые вместе с ними пережили тяжелый период ухаживания и смерти пациента. Чисто на человеческом уровне они становятся как бы родственными душами. Их приглашают на 40 дней, годовщину, присылают благодарственные слова.

Когда паллиативная помощь организована правильно, вместо выгоревшей, озлобленной семьи, которая бесконечно строчит жалобы в Минздрав, мы получаем более здоровую историю. Люди благодарят: «Спасибо, что вы были с нами в этот тяжелый период. Не знаем, как бы мы без вас справились». Родственники не остаются в надрыве, с ощущением своей бесполезности или того, что что-то не сделали — команда дает им уверенность, что они все сделали правильно.

Я могу ошибаться, но думаю, что помощь в период горевания чаще нужна людям, круг общения которых сильно ограничен. В нашем обществе таких людей все же мало.

М.Ш. : Какие главные мифы о паллиативе вы хотели бы развеять?

Г.К. : Миф: «Паллиатив — это просто набор услуг: доврачебных вмешательств, частичной помощи узких специалистов и выписки обезболивающих препаратов»

Паллиатив — это все названное, но и гораздо больше, причем объединенное особой философией. Это целый арсенал фармацевтических средств, проверенных медикаментозных и немедикаментозных методик по облегчению симптомов, выстроенные этичные коммуникации и особенное взаимодействие мультидисциплинарной команды.

Миф: «Паллиатив изолирует и обрекает на одиночество».

Паллиативная помощь — это команда поддержки, которая противостоит одиночеству. Вокруг пациента объединяются не только врачи и медсестры, но и психологи, социальные работники, волонтеры, а главное — близкие.

Мы воспринимаем человека целостно: не как некое физическое тело с диагнозами, симптомами и страданиями, а как личность, которая была еще и членом общества, членом семьи. У каждого пациента свои социальные роли и психологические переживания. Кто-то волнуется о том, как будет после его ухода жить семья, кто-то — что не закончил свою книгу или не завершил оформление наследства. У каждого возникают вопросы: в чем был смысл его жизни, в чем смысл его смерти, есть ли что-то за чертой. В паллиативе мы знаем, что пациент — это все вместе, и стараемся помочь каждой из его ипостасей.

Миф: «Паллиатив — это отказ от борьбы и конец жизни в страданиях».

Паллиатив — это про качество жизни здесь и сейчас. Чем раньше подключаются его принципы, тем больше возможностей у человека прожить отведенное время максимально полноценно, осмысленно и с достоинством, минимизируя физические и душевные страдания. Смерть — естественная часть жизненного цикла, а паллиатив помогает пройти этот путь не в мучительном одиночестве, а в поддержке и относительном комфорте.

Миф: «Паллиатив — это про сладкую ложь во спасение».

Напротив, паллиатив — это про спасение в правде. Основа нашей работы — честная, этичная коммуникация, адаптированная к готовности пациента и семьи слышать. Мы не даем ложных надежд, а помогаем пройти сложный путь: сначала отрицание, гнев, торг, депрессию, и лишь потом принятие. Этот путь редко бывает линейным и зачастую люди мечутся между четырьмя стадиями. Наша задача — сопроводить, экологично привести пациента и его семью к стадии принятия.

Когда все грамотно организовано, глубоко понято и принято, то паллиатив — это про то, что пациенты не страдают даже зная страшный, неизбежный диагноз.

Миф: «Работать в паллиативе — невыносимо тяжело и ведет к выгоранию».

Командный подход — лучшая профилактика выгорания. Да, это эмоционально насыщенная работа. Но именно разделение ответственности и поддержки в мультидисциплинарной команде, общие ценности и человечный подход дают силы. Мы используем специальные методы: супервизии, рефлексивные группы, заботу о себе и коллегах, чтобы оставаться устойчивыми. Паллиатив открывает другой, очень человеческий мир — мир глубины, искренности и подлинной поддержки, что само по себе может быть ресурсом.

М.Ш. : Какие изменения в организации паллиативной помощи в Казахстане вы хотели бы видеть в ближайшие 5 лет?

Г.К. : Я бы хотела, чтобы каждый региональный руководитель задумался о проблемах паллиативной помощи и решил, как он людям в своем регионе может улучшить или создать достойные условия. Мы живем в XXI веке, а у нас до сих бывает один туалет на этаж.

Организационные изменения. Важно сформировать пул главных или внештатных специалистов по паллиативной помощи. Кроме меня, сейчас во всей стране только два-три человека в регионах тащат на себе всю работу. Нужно, чтобы в каждой области был такой специалист, и мы сообща работали в команде.

Инфраструктурные обновления. Необходимо переоборудовать все отделения по принципу беспрепятственной среды — с пандусами, поручнями. Оснастить палаты функциональными кроватями с противопролежневыми матрасами, электроуправлением — чтобы можно было пациента с легкостью из палаты в зал перевезти, например, на концерт. Закупить гидромассажные ванны с подъемниками: для лежачего человека почувствовать свою невесомость, вымыться в простой воде — необыкновенное наслаждение.

Расширение выездных служб. Критически важно увеличить охват пациентов на дому мобильными бригадами, чтобы неонкологические пациенты и дети тоже могли получать достойную помощь.

Образовательные реформы. О них я говорила выше: нам нужна субспециальность и стандартизованные программы, чтобы закрыть потребность в специалистах.

Работа с обезболивающими. Нужно существенно расширить линейку препаратов для облегчения боли, внести изменения в клинические протоколы и обучить врачей с ними работать.

Увеличение государственного обеспечения. Важно снизить карманные расходы в семье — для этого нужно расширить список обеспечения медизделий и создать ресурсные центры.

Для всех изменений нужно, чтобы люди принимали политические решения, порой смелые, но необходимые.