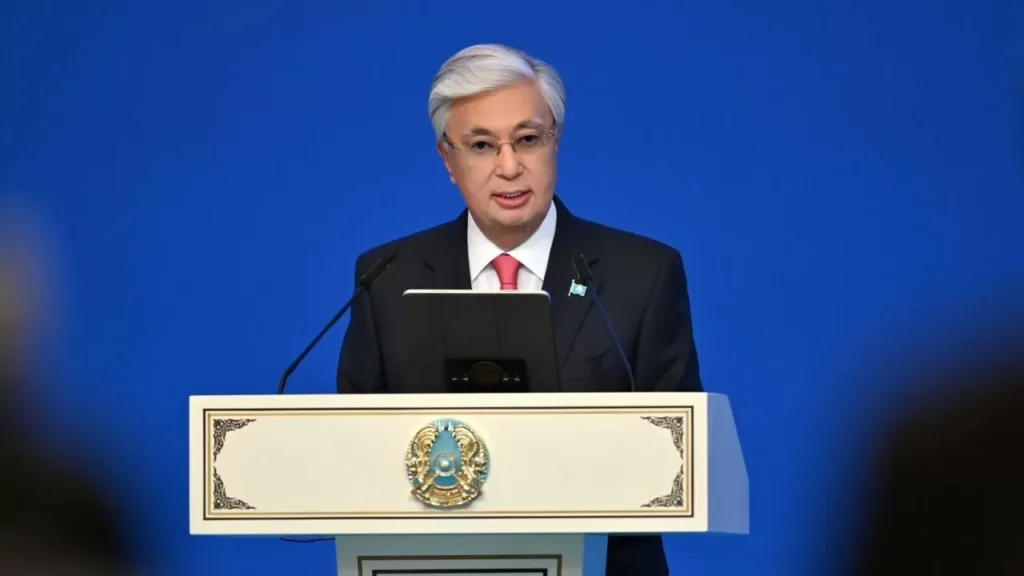

На августовской конференции учителей глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил стратегический приоритет – формирование мыслящей нации, способной действовать в условиях стремительных технологических перемен. Президент сделал акцент на развитии критического мышления, воспитании ответственности и патриотизма, стимулировании креативности у молодежи, подчеркнув, что технологии – всего лишь инструмент, а не замена личности.

Задача школы, по его словам, заключается не только в передаче знаний, но и в воспитании граждан, способных анализировать информацию, видеть проблему с разных сторон и применять технологии во благо общества. Именно здесь возникает ключевая проблема современного образования: как интегрировать ИИ в учебный процесс, развивая при этом у школьников человеческие качества: эмпатию, креативность и социальную ответственность.

Цифровое детство: цена прогресса

Исследования PISA, международной программы по оценке образовательных достижений учащихся, отмечают снижение у детей академических результатов по математике, естественным и гуманитарным дисциплинам. Мировая статистика демонстрирует еще более жесткие факты: с 2010 по 2019 год уровень депрессии среди подростков вырос более чем на 50%, количество самоубийств увеличилось на 48%, а среди девочек 10–14 лет рост составил 131%.

Американский психолог Джонатан Хайдт связывает это с распространением смартфонов и социальных сетей, отмечая, что дети стали меньше спать, чаще испытывать тревожность и трудности в общении. Его рецепт прост, но радикален: никаких смартфонов до 14 лет, соцсетей – до 16 лет, ограничить использование смартфонов в школах и способствовать возвращению детей в реальную жизнь.

Британская актриса и общественный деятель Софи Винкельман привела не менее тревожные данные:

- госпитализации с расстройствами пищевого поведения увеличились в 6 раз;

- случаи самоповреждений – на 500%;

- близорукость – у каждого третьего ребенка.

По ее мнению, экранная культура подменяет живое общение и формирует поколение пользователей приложений, но не граждан, способных принимать ответственные решения. Софи Винкельман уверена в том, что мы «должны использовать технологии как слуг, а не как хозяев». Она также подчеркнула, что лишь 7% EdTech-компаний в Великобритании подтверждают эффективность своих продуктов независимыми исследованиями.

Проблема недостаточной верификации EdTech-продуктов носит масштабный характер: такая же ситуация наблюдается и в США, где только малая их часть проходит независимые испытания. В Казахстане пока нет масштабных национальных оценок качества EdTech, но есть конкретные положительные примеры. Так, внедрение онлайн-курсов в ряде вузов продемонстрировало прирост успеваемости студентов на 10–19%, а проект CodiTeach, реализованный при поддержке UNICEF, стал частью экосистемы цифровых общественных благ, предоставляя учителям инструменты и онлайн-курсы для повышения квалификации и помогая им обучать школьников цифровой грамотности и основам программирования.

Однако эффективность EdTech нельзя оценивать лишь по академическим показателям, необходимо учитывать, как цифровая среда влияет на психическое здоровье подростков. Факты, полученные в ходе ряда исследований, делают вопрос «цифрового детства» и устойчивости образования не академическим, а жизненно важным.

- Согласно индексу Mental Health and Wellbeing, Казахстан занимает 76-е место из 82 по показателям психического здоровья и благополучия с оценкой 52,3 балла.

- Результаты отчета HBSC (2021/2022) показывают, что подростки демонстрируют ухудшение субъективного благополучия: снижается удовлетворенность жизнью, особенно у девочек в старших классах.

Данные подтверждают: психическое здоровье подростков в Казахстане такой же вызов, как и их академические результаты. В условиях, когда цифровизация и ИИ становятся частью школьного процесса, важен не только вопрос «Чему учить?», но и вопрос «Как сохранить баланс между внедрением технологий и психологическим здоровьем?».

ИИ и устойчивое развитие: поиск баланса

CEO OpenAI Сэм Альтман признался, что его ребенок «никогда не будет умнее, чем ИИ», но он считает это позитивным сигналом. Альтман полагает, что будущее не в конкуренции с ИИ, а в совместном росте. Искусственный интеллект должен стать инструментом, расширяющим человеческие возможности. В то же время он предупреждает о рисках. Полное доверие к нейросетям может исключить критический подход, но ИИ допускает ошибки, а значит, для их обнаружения необходимо воспитание навыков критического мышления.

В докладе UNESCO «Technology in Education: A tool on whose terms?» звучат похожие выводы: технологии должны усиливать роль учителя, а не подменять его, поэтому в приоритете, помимо цифровой грамотности, умение отличать правду от дезинформации и этичное использование технологий.

Глобальные практики: чему учат разные страны

Мир ищет баланс между внедрением ИИ и развитием человека как целостной личности. Подходы в разных странах отличаются, но цель одна – подготовить поколение, которое будет не просто пользоваться алгоритмами, а мыслить самостоятельно.

Китай сделал ставку на массовое внедрение ИИ: уроки по искусственному интеллекту проходят даже в начальной школе, но на экзамене в вузы доступ к алгоритмам полностью блокируется, что позволяет формировать навыки работы с ИИ, сохраняя честность и самостоятельность мышления.

Финляндия практикует междисциплинарный подход. Школьники решают задачи, объединяющие математику, естественные науки и социальные дисциплины, что позволяет развивать системное мышление и способность видеть взаимосвязи там, где традиционное образование ставит барьеры между предметами.

Сингапур внедрил дизайн-мышление с первых лет обучения. Дети учатся не просто генерировать идеи, а превращать их в прототипы, тестировать и дорабатывать в команде. В результате школа ассоциируется не с зубрежкой, а с поиском решений.

Великобритания делает ставку на прагматизм. AI помогает автоматизировать рутинные задачи учителей – от составления планов уроков до анализа успеваемости. Но ответственность за принятие решений сохраняется за педагогом: технология – ассистент, а не наставник.

США пошли в сторону системных пилотов. В ряде штатов департаменты образования тестируют AI-платформы, которые помогают персонализировать обучение и выявлять учеников, которые рискуют быть отчисленными.

Казахстан: школа будущего или фабрика кадров?

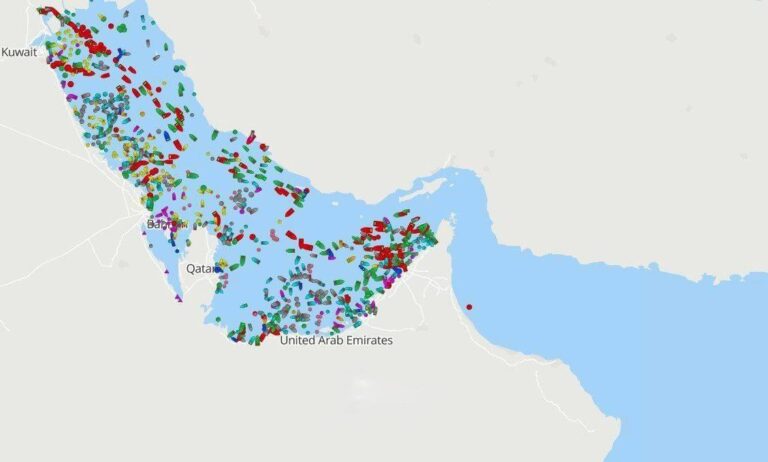

Казахстан делает ставку на масштабные проекты в сфере ИИ. Astana Hub уже объединяет более 1500 участников, а в 2025 году в Астане откроется Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI – образовательный и исследовательский комплекс площадью 20 000 кв. м. Заявленные цели впечатляют: $5 млрд экспорта ИИ-решений к 2029 году, подготовка тысячи специалистов ежегодно и запуск сотни стартапов.

Но наряду с амбициозными планами возникают вопросы, которые в Казахстане пока не все осознают в полной мере.

Станет ли новый центр пространством, где школьники и студенты будут развивать креативность, критическое мышление и социальные навыки, или все сведется к подготовке «кадров для индустрии»?

В какой мере в проект будут встроены Цели устойчивого развития и ESG-принципы? Цифровизация – это не только экономика и экспорт технологий, но еще и вопросы здоровья, благополучия, защиты подростков от рисков «цифрового детства» и снижения социализации.

Именно на это обращает внимание Софи Винкельман, предупреждая: если цифровые инициативы игнорируют социальные последствия, они могут породить поколение пользователей приложений, но не граждан, способных к ответственности и эмпатии.

Эти опасения разделяет и Эстер Войджицки, американская журналистка, педагог и автор бестселлера «The Woj Way. Как воспитать успешного человека». Она считает, что образование будущего невозможно свести лишь к освоению технологий. В своей методологии TRICK (Trust, Respect, Independence, Collaboration, Kindness – доверие, уважение, независимость, сотрудничество, доброта) Войджицки делает акцент на том, что только через доверие, уважение и ответственность можно воспитать самостоятельную личность, которая будет использовать технологии во благо, а не во вред.

Platon 5D: казахстанский опыт в глобальном контексте

В этом контексте можно рассматривать авторскую методику Platon 5D Thinking, представленную на VI Международной конференции UNESCO Learning Cities в Джубайле (декабрь, 2024). Она строится на пяти типах мышления – критическом, креативном, цифровом, системном и этическом – и изначально интегрирует в процесс Цели устойчивого развития и ESG-подходы.

Подобно концепции TRICK Эстер Войджицки, Platon 5D ставит во главу угла формирование личности: школьники учатся видеть социальные и экологические задачи, предлагать решения, работать в команде и сохранять баланс между технологиями и человеческими ценностями.

Отличие казахстанского опыта в том, что в программу сразу встроены ценности устойчивости. Это делает ее не только инструментом цифрового образования, но и средством формирования ответственности перед обществом и природой, и первые результаты уже ощутимы.

- Группа старшеклассников Назарбаев Интеллектуальной школы в Караганде разработала умный фандомат с ИИ, который распознает виды пластика и возвращает сырье в цикл переработки.

- На базе Центра ESG, креатива и инноваций при КарТУ имени А. Сагинова будет запущена учебная биогазовая установка: школьники смогут наблюдать, как органические отходы превращаются в энергию, и участвовать в экспериментах по циркулярной экономике.

- В поселке Осакаровка школьники вместе с педагогами создали цифровой бот, который помогает видеть расписание и домашние задания, а также разработали приложение для оптимизации грузоперевозок.

- 11-летний школьник из Караганды разработал Telegram-бот EcoPlaton, который помогает детям и взрослым заботиться о природе.

- Девятиклассник из Караганды разработал компьютерную игру, которая учит подростков противостоять коррупции.

Эти примеры показывают: инновации рождаются не только в столице, но и в регионах. Platon 5D создает среду, где школьники превращают идеи в реальные проекты, а навыки креативного и критического мышления помогают внедрять экологичные и современные подходы в разных сферах – от просветительских программ по защите природы до разработки зеленых технологий и цифровых инструментов, полезных для местных сообществ.

Баланс между технологиями и человечностью

Мир стоит на пороге новой системы образования. Цифровизация и ИИ открывают огромные возможности, но без критического мышления, креативности и этики они превращаются в угрозу. Казахстанские инициативы – от национальных AI-центров до авторских подходов, таких как Platon 5D, – показывают: ключ к успеху не в количестве технологий, а в том, какие ценности они несут.

Школа будущего должна воспитывать не просто пользователей алгоритмов, а лидеров, способных направлять технологии на благо общества и планеты. Вопрос сегодня звучит глобально: готовы ли мы встроить ИИ в систему образования так, чтобы он усиливал человеческое, а не подменял его? Ответ на него во многом определит, какой след оставит Казахстан в международной образовательной повестке и станет ли страна примером для других государств, ищущих баланс между инновациями и устойчивостью.