В XIX веке у казахских девочек были не только куклы, но и кукольная мебель. И не только у самых богатых. Чтобы у дочки появилась новая игрушка, родителям нужны были не столько средства, сколько ремесленные навыки – а с этим в казахской степи никогда не было проблем.

«В играх с куклами употреблялись и сопроводительные игрушки-имитации – кровати с постельными принадлежностями, модели мебели, маленькие войлочные ковры, простые войлоки, вышитые занавесы» – говорится в описании к редкому экспонату, игрушечной кроватке из «Акмолинской области, Петропавловского уезда», на сайте kunstkamera.ru.

Именно там, и еще в Российском этнографическом музее (РЭМ) сегодня хранится большинство образцов старинных казахских игровых (не ритуальных – это важно) кукол и кукольной мебели.

Сначала о куклах. Как пишет историк Инга Стасевич (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук), «среди уникальных предметов по традиционной казахской культуре Петербургской Кунсткамеры есть пять коллекций, в состав которых вошли детские игрушки – куклы (қуыршáқ)». Все они изготовлены простым и традиционным для многих народов способом: каркас (крестовина) обматывается тканью, сверху закрепляется набитая ватой голова, пришиваются руки, а куклам-мужчинам (да, есть и такие) – и ноги. И если для самых маленьких игрушки готовили родители, то, подрастая, девочки начинали делать их сами.

На сайте Кунсткамеры говорится, что «…куклы, изготавливались самими девочками, иногда под руководством старших сестер, матери или бабушки. Таким образом, с ранних лет девочки в игровой форме приобщались к домашним ремеслам».

Всего в музее 49 кукол, и самую первую привез в музей в 1898 году Константин де-Лазари, чиновник, исследователь и фотограф – тот самый, кто больше 100 лет назад сделал великолепные документальные снимки казахских невест и совета аксакалов.

В конце XIX века Константин де-Лазари был начальником Лепсинского уезда Семиреченской области, и именно оттуда он привез в Санкт-Петербург первую казахскую куклу из нынешнего собрания Кунсткамеры. В описании она значится как «Кукла женщина (Қaтын қуыршақ)»: вышитое по подолу платье, платок поверх некоего подобия кимешека (головного убора замужних женщин) и – что большая редкость – обозначенные черты лица. Это одна из особенностей казахских кукол: им могли тщательно проработать самые мелкие детали одежды – вплоть до крошечных украшений – так, что даже сегодня и без музейных аннотаций можно понять, что это кукла-невеста, это жених, это бабушка, и даже определить регион – но лица при этом оставались пустыми.

Казахстанский историк Жанерке Шайгозова в своей работе «Кукольная тема»: куыршақ в обряде, ритуале и современной художественной практике» цитирует исследовательницу хакасской традиционной куклы Ольгу Ахремчик: «детали лица отсутствуют, так как существовал запрет на детальную проработку лица и человеческой фигуры в детской игрушке, поэтому основной акцент делался на одежде кукол и кукольном инвентаре».

Возможно, такой же запрет существовал и у нас. И тогда понятно, почему «отрывались» (см.выше) на одежде: среди казахских кукол в собрании Кунсткамеры есть экземпляры в украшенных мехом и позументом камзолах, в кимешеках, отделанными настоящими кораллами, а шапочки на куклах-девушках венчают перья филина – үкі. Возможно – и даже скорее всего – кукольные «луки» часто бывали полными копиями одежды для взрослых. Скажем, старшая дочь выходит замуж, и в юрте шьется свадебный наряд. Среди остатков – лоскутки бархата, обрывки позумента, кусочки меха, а если повезет, то и крохотные кораллы. Как здесь устоять? И вот уже младшая сестра шьет из всего этого «богатства» наряд для куклы. Куклы-невесты.

Кстати, в коллекциях Кунсткамеры есть несколько отдельных «одежек» – например, бархатный камзол. То есть девочки могли переодевать своих кукол, например, «выдавая их замуж» или отправляя празднование Наурыза.

Интересная деталь: нередко основу куклы делали из песчаного тростника – чия – и такая игрушка могла гнуться. А значит, ее вполне можно было усадить на диван – скажем, такой, как в собрании Кунсткамеры.

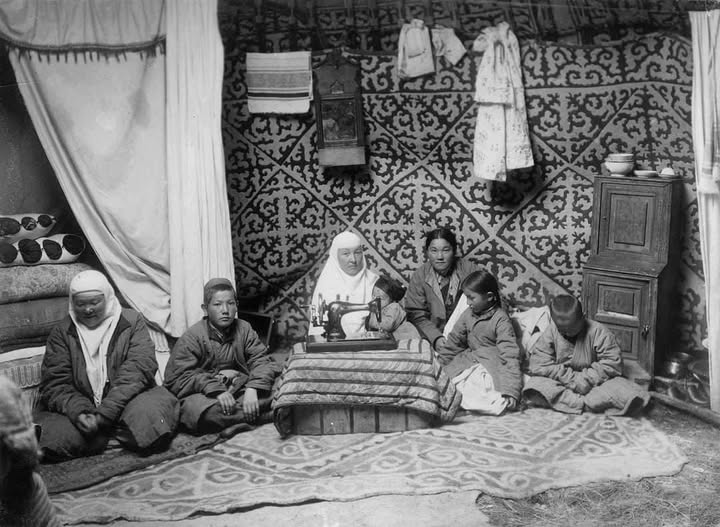

Теперь о мебели. Этот игрушечный диванчик привез в Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН другой собиратель – этнограф Клавдий Щенников, и, судя по всему, ему удалось полностью собрать обстановку казахского «кукольного домика», то есть миниатюрной юрты. Среди экспонатов Кунсткамеры – несколько маленьких войлочных ковров-текеметов (15 на 5,5 и 21 на 32), занавеска (девочка-хозяйка точно играла в свадьбу), вышитое покрывало, не говоря уже о перинах, подушках, и, конечно, деревянной кроватки (18,5 см по длине и 6 см в вышину). Кстати, эта игрушка точно повторяет казахскую традиционную кровать – именно такие стояли в юртах.

Сами модели юрт в российских музеях тоже есть – то есть, похоже, у казахских девочек в XIX-начале XX века были свои «домики Барби», и в чем-то гораздо более ценные: хотя бы потому, что ни одна игрушечная юрта со всем убранством не повторяла другую, и это все была ручная работа.

Как свидетельствует коллекция еще одного музея, Омского государственного историко-краеведческого, иногда в таких юртах могла жить целая семья – там хранятся пять кукол: женщина в кимешеке, невеста, девочка, и двое кукол-мужчин. (Кстати, в Кунсткамере есть и кукла-ребенок (бөпе қуыршақ) – запеленатый сверточек). То есть вопрос о том, в какие игры играли девочки в казахской степи, не возникает: в те же, что и во всем мире, воспроизводя бытовые сцены, обряды, обычаи – всю «взрослую жизнь». И так же, как и во всем мире, играя, учились и готовились к этой самой взрослой жизни.

Как писал немецкий врач, антрополог Рихард Каруц (в начале XX века он побывал в Мангыстау):

«…умственные занятия и физическая работа по хозяйству не заполняют целого дня ребенка; у него остается еще достаточно времени, чтобы придаваться лени, сну и играм, и в этом трио они находят подходящую подготовку к роли взрослого киргиза (казаха). В играх, здесь, как и повсюду, они учатся тому, чего от него потребует со временем жизнь: девочки одевают кукол, мальчики вырезают лошадок…»