Герой нашей статьи Санжар Шалкарбеков построил головокружительную карьеру в банковской и консалтинговой сферах. Путь его вел через крупнейшие финансовые центры мира – от Алматы до Лондона, но в итоге вернул домой с новой идеей, способной изменить будущее целого поколения.

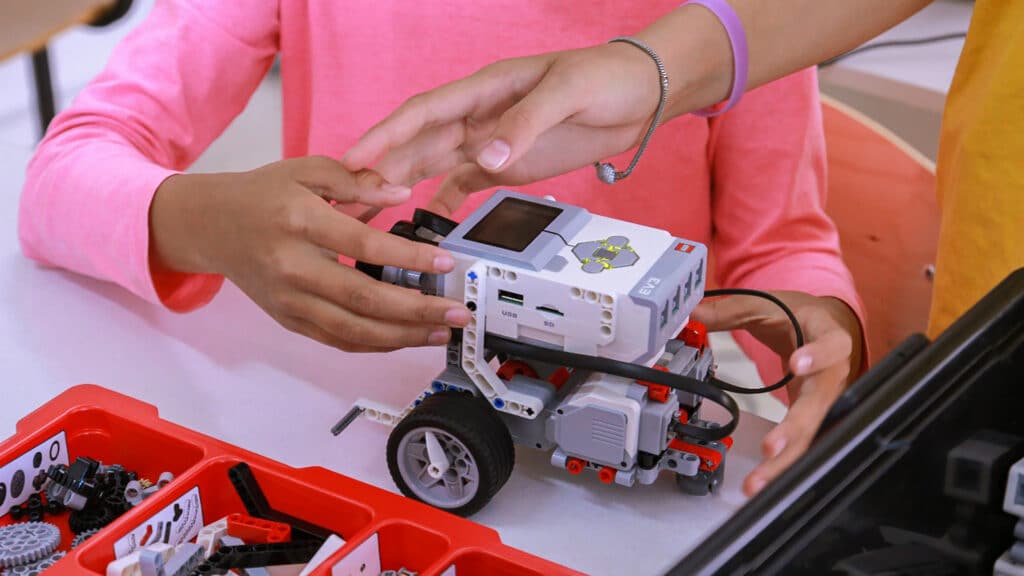

Санжар Шалкарбеков – основатель школ робототехники «Роботек» в Астане, которая уже почти десять лет является кузницей будущих инженеров, айтишников и роботостроителей.

«Курсив» поговорил с Санжаром Шалкарбековым о том, почему же он вернулся домой, как строил свой бизнес, какие ошибки допускал и с чего следует начинать первопроходцам в мире бизнеса.

Начало пути: Лондон, Москва и дорога назад

Санжар Шалкарбеков родом из Алматы. Получив образование в сфере международных экономических отношений, он начал работу в Европейском банке реконструкции и развития, где за пять лет вырос от аналитика до топ-менеджера. Позже продолжил карьеру в лондонском офисе банка, занимаясь проектами в области природных ресурсов, включая финансирование нефтепровода Атырау – Кенкияк и работу с «Казахмысом».

Опыт работы в международном финансовом секторе подтолкнул его к магистратуре: Санжар поступил в Лондонскую бизнес-школу, планируя продолжать карьеру в финансах. Однако после стажировки в московском офисе McKinsey он получил приглашение присоединиться к компании и с 2006 по 2008 год консультировал крупнейшие банки России и казахстанские проекты.

В 2008 году он перешел в АФК «Система» на позицию директора по стратегии, где занялся анализом перспективных отраслей и портфельных решений. Именно там он впервые всерьез обратил внимание на технологические индустрии – сначала интернет, затем робототехнику.

К 2014 году интерес стал практическим: он собрал первого робота самостоятельно, от пайки до программирования. Интерес к робототехнике усиливался: Санжар изучал исследования, посещал конференции, следил за венчурными фондами и погружался в стартап-среду Москвы.

По словам нашего собеседника, живя в Лондоне и Москве, связь с Казахстаном он не терял. Наблюдая за развитием страны и вспоминая, как образование открыло ему путь в международную карьеру, он все яснее видел: будущая экономика зависит не от сырья, а от человеческого капитала и технологий.

К 2014-2015 годам идея созрела окончательно. Санжар Шалкарбеков хотел помочь молодому поколению: дать им навыки будущего – робототехнику, программирование, инженерное мышление. Работа за рубежом и с экспертами с 20-25-летним опытом в крупнейших мировых банках позволила приобрести ценный опыт: строить финансовые модели, структурировать риски, оформлять юридически грамотно проекты. В те годы Казахстан только приходил к этому и набирался опыта: люди обучались, приезжали с дипломами магистров.

«Я уже был career-changer. Москва и Лондон – разные рынки, разные культуры. Этот опыт дал мне уверенность, что я справлюсь. А еще я возвращался домой. Родные стены помогают», – сказал он.

Иными словами, переезд был не эмоциональным импульсом, а взвешенным шагом. Он уже знал, чем будет заниматься. Он видел цель, видел потребность, видел перспективу.

«Моя семья обеспечена, я создал хорошие условия для детей. Но есть другие дети в Казахстане, у которых таких возможностей нет. И я хотел дать им образовательный трамплин – шанс раскрыть потенциал», – отметил Санжар Шалкарбеков.

Робототехника, по его мнению, была отраслью будущего: многомиллиардная индустрия, которая вскоре охватит транспорт, логистику, промышленность, дроны. Он не планировал возвращаться и работать на государство, а решил выбрать одну область и работать с чем-то одним. Да и выбор направления был не случайным: он вырос в академической семье, а собственный путь изменился благодаря учителю математики, которая однажды поверила в него и направила на олимпиады. Сегодня его цель не в коммерческом успехе и не в медалях на соревнованиях, а в том, чтобы выпускники через годы смогли назвать имена своих наставников и построить компании, меняющие мир.

Первое дело: как появилась франшиза и родилась «Лига роботов» в Казахстане

Санжар Шалкарбеков связался с основателями школ робототехники «Лига роботов», которые только-только начали продавать свою франшизу, и предложил открыть компанию в Казахстане. Осенью 2016 года в Астану прилетел основатель проекта Николай Пак. Это положило начало. Франшиза тогда стоила около $10 тыс., плюс роялти от выручки. За эти деньги он получил бренд, методологию, обучение преподавателей и помощь в запуске.

«Самому стартовать было бы гораздо сложнее. Франшиза дала быстрый вход и правильную методологию – длинные занятия по выходным, структурная модель обучения, сообщество единомышленников», – объяснил он.

Ставку на кредиты или инвесторов Санжар Шалкарбеков не ставил: вложил собственные накопления. Решение, признается он, было не романтическим, а стратегическим: создание любого бизнеса – это стартап и высокий риск, особенно в той отрасли, которая только формировалась.

Вероятность того, что все провалится, была огромной. Да и финансовый опыт, накопленный в банках и консалтинге, позволил ему рассуждать трезво: рисковать чужими деньгами в миссионерском проекте казалось неправильным, а найти партнеров, разделяющих ценности, – почти нереалистичным.

Чтобы собрать команду, он разместил объявления в вузах – приглашаются студенты с бесплатным обучением – арендовал помещение в бизнес-центре, закупил LEGO-конструкторы и ноутбуки. Из десятков желающих он выбрал 12–14 студентов – тех, кто оказался готов работать и учиться одновременно.

Запуск напоминал классический стартап. Команда сама выходила в торговые центры, собирала столы, показывала детям мини-роботов. Затем создали Instagram-страницу, начали писать о занятиях, ездили по школам и проводили презентации во время классных часов. В 2017 году удалось набрать первых 100 клиентов и начать обучение. Прошли первые полноценные занятия, а в конце команда организовала свой первый турнир.

С 2017 по 2019 год проект рос как живой организм. Они проводили занятия, соревнования, формировали собственную методику. Чтобы повышать уровень, он дважды возил команду в Россию на курсы повышения квалификации.

«А потом наступила пандемия. Мы работали офлайн и не могли работать онлайн. Для меня это был большой вызов. Многие кружки робототехники, да и не только, начали закрываться в силу того, что они не смогли адаптироваться к этим новым условиям. К нам два клуба робототехники, которые закрылись, привозили оборудование, продавали. Сказали, что дальше не будут работать», – поделился он.

К тому моменту у них было около 250 учеников. И они решили, несмотря ни на что, продолжить обучать детей. Так родилась импровизация, которая позже стала примером кризисного менеджмента. Всю технику разобрали, продезинфицировали и развезли по домам ученикам. Преподаватели, разъехавшиеся кто куда, проводили занятия онлайн, формируя мини-группы по пять-шесть человек.

«Мы довели обучение всех 250 детей до августа. Родители благодарили, что мы их не бросили. Я не мог представить, как потом бы смотрел детям в глаза и говорил, что мы оставили их без занятий из-за пандемии», – отметил Санжар Шалкарбеков.

Когда ограничения начали спадать, офлайн-занятия возобновились – поток учеников неожиданно вырос: к ним пришло рекордное количество детей: около 900 человек, было открыто 15 новых точек. Техники катастрофически не хватало: закупали ноутбуки где угодно – на OLX, в ломбардах, ремонтировали, приводили в порядок.

«Робототехника – очень капиталоемкое направление. Нужно покупать технику: конструкторы, ноутбуки. Это сильно снижает рентабельность бизнеса, если сравнить с другими кружками. Многие центры робототехники ищут оптимальные варианты инвестирования. Мы не могли себе позволить новую технику покупать, потому что это стоило кучу денег, и мы вряд ли могли бы ее отбить на старте. На старте бизнеса я закупил абсолютно новую технику для компании. У нас все было новое абсолютно», – признался он.

К тому времени у них была уже устойчивая команда и постоянные клиенты. Центр ежегодно готовил детей к соревнованиям, участвуя в мировых первенствах: Таиланд, Венгрия – где их команда вошла в топ-11 среди ста сильнейших.

К 2020-2021 году пришло внутреннее понимание: пора идти дальше. Появлялись запросы из регионов, идеи запуска новых продуктов. Рамки франшизы стали слишком тесными.

Как он создал собственный бренд и выстроил экосистему бизнеса

От франшизной модели команда отказалась в 2021 году, когда проект стал самостоятельным игроком отрасли. На тот момент сеть состояла примерно из пяти локаций в Астане, без присутствия в регионах, но уже с сильной экспертизой: участие в мировых чемпионатах, собственные внутренние турниры и сформированная методология преподавания.

Переход начался с разработки авторской методики по робототехнике и созданием собственного бренда. Исторической основой стал бренд Robotek, зарегистрированный еще в 2014 году Михаилом Малородом, коллегой по отрасли. После его переезда за границу Санжар Шалкарбеков еще в 2019 году выкупил бренд и оставил до лучших времен. И вот когда команда решила выйти из франшизы, она продолжила дело под флагом Robotek.

«Точка отсчета Robotek – декабрь 2014 года. Собственники поменялись, но бренд продолжает свою миссию», – отмечает наш собеседник.

В отличие от раннего периода, когда проект работал как локальный учебный центр, новая модель предполагала масштабирование: не только обучение детей, но и создание инфраструктуры всей отрасли. С 2021 года им удалось прийти к следующему:

1) Авторская методика, оцифрованная в образовательную платформу, – крупнейший в Центральной Азии каталог из 395 видеоуроков по робототехнике на русском и казахском языках:

- доступен школам и центрам по подписке;

- может использоваться в том числе сельскими школами, удаленными от крупных городов.

2) Программы обучения детей в регионах. Благодаря партнерам-донорам компания смогла вывести робототехнику за пределы столицы: 3750 детей обучились и закончили обучение. Было охвачено 55 школ.

3) Обучение учителей – от азов до спортивной робототехники. Они реализовали два крупных проекта: обучили сотни педагогов.

4) Международные турниры и соревновательная среда. Компания развивает проведение чемпионатов по роботехнике международного уровня.

5) Создали проект RoboTechnoGirls и бесплатно обучили 150 девочек, вопреки стереотипам.

Сейчас в Астане Robotek действует в 10 локациях, также есть региональные проекты и сопровождение их, они действуют в четырех городах страны в 23 школах.

Покупка франшизы: плюсы, минусы и рекомендации для новичков

«Если нет опыта у предпринимателя, если он собирается заниматься бизнесом, где он будет в роли человека-оркестра, будет работать один или еще два человека, то ИП, как такой микробизнес – вполне приемлемо. Если человек хочет что-то более масштабное создавать, и у него нет опыта, то лучше, конечно, воспользоваться франшизой, потому что франшиза убирает много подводных камней, позволяет не потерять деньги, время, нервы, энергию. Франшиза сразу показывает прямой путь к клиенту», – поделился Санжар Шалкарбеков.

Что дает франшиза:

- готовую бизнес-методологию;

- понимание целевой аудитории и каналов продвижения;

- отработанные внутренние процессы;

- стандарты обучения и качества;

- поддержку на старте.

Однако, как отмечает наш собеседник, при покупке франшизы нужно внимательно изучать продукт. Обсудить с действующим франчайзи процессы, узнать у них динамику, прибыльность, окупаемость и уровень поддержки. Желательно обратиться к опытному предпринимателю особенно из идентичной сферы, который смог бы оценить рентабельность и задать правильные вопросы продавцам, а также понять: чего не хватает продаваемой франшизе. Это важно, потому что иногда стоимость франшизы, оборудование и роялти делают запуск дороже, чем самостоятельный старт.

Из минусов Санжар Шалкарбеков отмечает возможные ограничения в развитии, в том числе географические, порой высокий порог входа – высокая стоимость приобретения франшизы. Иногда сложно идентифицировать: кому принадлежит идея, реализованная в рамках франшизы – например, обучение девочек по собственной программе. Непонятно: позиционировать эту идею как часть франшизы или собственный интеллектуальный актив и на каких условиях отчислять роялти. Иногда рынок может быть еще слишком молодым, тогда франшиза ограничивает гибкость и мешает быстрее реагировать на потребности отрасли.

Вместе с тем предприниматель отмечает, что пути не универсальны. Например, некоторые бизнесмены создают успешные проекты без франшизы. Они самостоятельно находят методики, импортируют оборудование, разрабатывают собственный бренд и процессы. Это дешевле на старте, но требует большего опыта и времени.

Ошибки, которые сопровождали бизнес-путь

Ошибка №1: попытка масштабироваться без изменения структуры компании

На первом этапе проект работал как учебный центр с простой операционной моделью: администратор, преподаватели, бухгалтерия, руководитель, совмещающий несколько функций. Однако спустя 2-3 года эта модель перестала соответствовать масштабу бизнеса. Понадобилось перестроить оргструктуру с отдельными отделами. Во франшизе таких решений не было, и отсутствие готовой модели масштабирования стало сдерживающим фактором.

Ошибка №2: зависимость от сезонности

Образовательные проекты, ориентированные на детей, чрезвычайно сезонны: пиковая загрузка – учеба, спад – лето и каникулы. Летние месяцы приводили к резкому снижению выручки, а во франшизной модели не было механизмов, которые помогали компенсировать простой. Приходилось что-то придумывать, вспоминает бизнесмен, чтобы удержать команду, накопленный опыт и темп развития. Пытались искать новые продукты, форматы, проекты на летний период, чтобы бизнес не «схлопывался».

«Я не хотел каждый год сначала масштабировать проект, а летом — сжимать его до минимума. Это было бы несистемно. Приходилось изобретать новые решения, чтобы работать круглый год», – вспоминает он.

Ошибка №3: создание продукта без проверки спроса

«Мы, немножко не протестировав рынок, создавали продукты, для которых рынок не настолько емкий, как мы думали. То есть нам нужно было сначала рынок протестировать, а уже потом, поняв, что это большой рынок, спрос есть, подняться, задачу продукции создавать, нежели чем наоборот делать. Потому что это чревато тем, что мы инвестировали деньги, потеряли время, ресурсы и как будто пробуксовали. И это для меня один из таких крупных уроков», – рассказал бизнесмен.

Поэтому сначала нужно исследовать спрос, потом масштабировать, иначе есть риск потратить деньги, время и силы впустую.

Ошибка №4: неправильный подбор команды

«Подбирать людей в команду критически важно. Не оставлять эту работу на аутсорсе кому-то из сотрудников. То есть самому лично каждого сотрудника собеседовать, всматриваться, обращать внимание не только на технические стороны, на навыки, которые он имеет, но и вообще на человеческие качества. К конечному счету даже человеческие качества, честно говоря, даже более приоритетнее, нежели чем технические», – отметил Санжар Шалкарбеков.

Техническим навыкам можно научить, а этике – нет. Компания живет благодаря команде. Одновременно важно инвестировать в рост сотрудников: когда масштаб увеличивается, нужны специалисты другого уровня. Кто не растет – отстает от компании.

Ошибка №5: финансовые просчеты в проектах

Были случаи, когда проекты запускались «на энтузиазме», без точных расчетов, и в итоге уходили в ноль или минус. Любая инициатива должна иметь финансовую модель с расчетом рентабельности, бюджета, доходов и юридических гарантий. Экспансия без экономики – короткий путь к провалу.

Ключевые качества, которые помогли построить бизнес

Санжар Шалкарбеков назвал несколько качеств, которые помогли ему построить свой бизнес. Среди которых:

- Упорство и внутренняя мотивация. Желание не сдаваться, работать долгие годы и вкладывать в проект даже тогда, когда результаты отсрочены.

- Профессиональный опыт в финансах и консалтинге. Работа в международных компаниях дала понимание процессов, стратегического планирования и масштабирования.

- Стратегическое мышление. Он сравнивает бизнес с шахматами: нужно видеть несколько ходов вперед, уметь замечать тренды, пока другие их не видят.

- Гибкость и способность к самоизменению. Опыт показывает: компании, которые становятся «громоздкими» и теряют скорость, чаще всего гибнут, как это произошло с Nokia. Поэтому он предпочитает обновлять бизнес-модель даже ценой отказа от старых продуктов.

- Инвестиции в технологии и продуктовую базу. Создание собственной образовательной платформы стало долгосрочным стратегическим активом, который обеспечит устойчивость на годы вперед.

Робототехника в Казахстане: перспективы и вызовы

Сегодня робототехника активно развивается в образовательной среде за счет энтузиастов и частных центров. Однако в промышленном секторе страна пока сильно отстает. Казахстан не входит даже в топ-30 стран по уровню роботизации. Лидеры – Южная Корея, Китай, Сингапур, где ежегодно внедряются сотни тысяч роботов.

На местных предприятиях спрос на таких специалистов пока низкий: выпускники технических вузов с опытом робототехники часто вынуждены работать программистами, потому что индустрия не создает рабочие места. По мнению предпринимателя, прорыв в образовании уже произошел, но следующий этап зависит от того, начнет ли крупный бизнес внедрять роботизацию: от производства и логистики до шахт и сельского хозяйства.

Вместе с тем он призывает крупные компании и государственные структуры инвестировать в образовательные программы, потому что это долгосрочная инвестиция в человеческий капитал страны. При этом он не считает риском, что часть выпускников может уехать за рубеж:

«Образованные люди возвращаются не только физически. Они привозят связи, капитал, экспертизу. Я тоже вернулся и привез опыт, который здесь оказался полезнее», – заключил он.