Это произошло: в казахстанском законодательстве появилась статья, устанавливающая уголовную ответственность за похищение невест. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам оптимизации уголовного законодательства РК». В числе дополнений – статья «Принуждение к вступлению в брак».

Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Артур Ластаев прокомментировал:

«Теперь законодательство четко показывает: такие действия запрещены, а виновные не останутся безнаказанными… Брак – это равноправный союз, заключенный при свободном и полном согласии сторон».

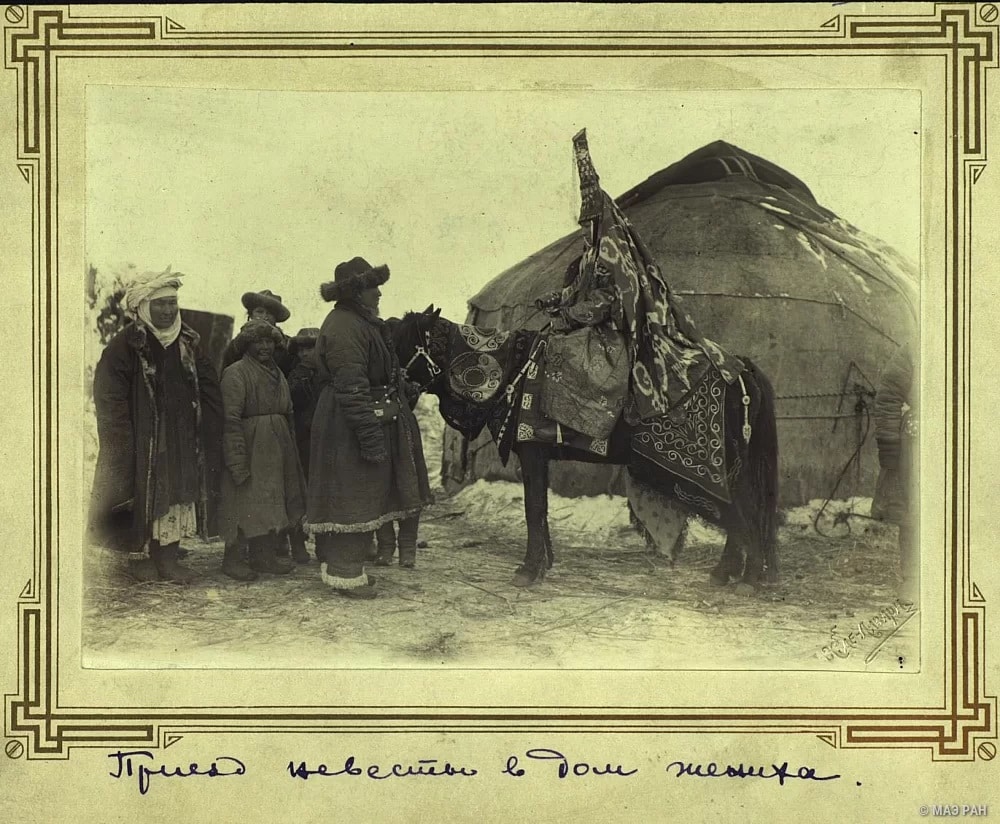

А раньше было лучше? Разбираем миф о «древней традиции»

Современные сторонники похищения невест часто прикрываются словами «салт-дәстүр» (то есть обычаями и традициями), и утверждают, что кража невест – вековая практика казахов. Но историки, этнографы и архивные источники говорят обратное. Прежде всего – знаменитый свод степных законов «Жеті жарғы».

Как писал в своем Телеграм-канале известный казахстанский историк Радик Темиргалиев:

«По закону «Жеті жарғы» похищение женщины против ее воли относилось к тягчайшим преступлениям. Наказание было такое же, как за убийство человека – смертная казнь. Только если потерпевшие были согласны на мирное урегулирование ситуации, виновный мог отделаться уплатой полного куна в двести лошадей. То есть примерно 200 тысяч долларов в современных реалиях. Это означало полное банкротство для подавляющего большинства казахских хозяйств, но виновная сторона могла лишь радоваться подобному исходу. Потому что все могло сложиться намного хуже».

Иными словами: никакой «нормой» похищение невест не было, это было тяжким преступлением, позором и риском родовой вражды.

Нарушение традиции, а не ее часть

Исследования Х.А. Аргынбаева, В.Н. Татищева и других авторов показывают: в традиционном казахском обществе основой брака было сватовство, а не насильственное похищение. Были редкие случаи, когда девушка и жених решались на побег по взаимному согласию, особенно если родители были против. Но даже это считалось нарушением, а не частью адата (совокупность обычаев и народной юридической, нерелигиозной практики. – Kursiv LifeStyle) – и могло повлечь штрафы, суд биев или даже барымту (межродовую месть).

Историк XVIII века В.Н. Татищев описывал случаи, когда девушка и жених договаривались о «похищении», чтобы обойти родительский запрет или отсутствие калыма. Такие «побеги» завершались примирением с семьей через выплату калыма (без него все равно не обходилось) или штрафов.

Советский и казахский этнограф Х.А. Аргынбаев выделяет несколько вариантов насильственных похищений девушек: жених мог «украсть» свою засватанную невесту без ее согласия; «своровать» чужую засватанную невесту; и, наконец, незасватанную девушку.

О последнем случае Х.А. Аргынбаев писал:

«Встречались такие факты, когда жигиты влиятельных феодальных аулов насильно похищали незасватанную девушку из менее состоятельной семьи. Подобные поступки считались тяжким преступлением, поэтому они всячески уговаривали девушку дать согласие на брак, посылая послов с богатыми подарками к родителям похищенной девушки. В случае согласия девушки родители не особенно настаивали на ее возвращении, и, получая большой штраф и полный калым, благословляли молодых. В случае решительного протеста похищенной девушки ее возвращали родителям, а виновные подвергались большому штрафу».

В архивах сохранились такие примеры: в 1824 году за самовольный брак без согласия родителей виновных могли наказать плетьми или розгами, а за похищение непросватанной девушки требовалось выплатить калым (32 лошади, верблюд и др.) и штраф за «бесчестие».

Похищения часто приводили к межродовым конфликтам и барымте (набегам за скот), что сдерживало такие случаи.

Цитата из «Материалов по казахскому обычному праву» (1886):

«Побеги по тайному уговору жениха и невесты, или увоз невесты женихом считается нарушением правового обычая, влекущим за собою весьма чувствительную репрессию».

Советский закон: свобода женщины – приоритет

В начале 1920-х советская власть зафиксировала в законодательстве, что похищение невесты – это преступление. Осенью 1921 года был принят «Декрет о принуждении женщин к супружеству у киргиз». Он состоял из трех статей, и уже в первой статье было прописано: «кто из корыстных или иных каких-либо личных видов принудит женщину выйти замуж вопреки ее воле и согласию, наказывается заключением в дом лишения свободы на срок до пяти лет».

В 1922 и 1926 годах положения были закреплены в Уголовных кодексах РСФСР, а позже – в законодательстве Казахской ССР, где и остались. Скажем, в УК КазССР от 1975 г. была статья 106, где говорилось:

«Похищение женщины вопреки ее воле или принуждение не достигшей брачного возраста к вступлению в фактические брачные отношения наказывается лишением свободы на срок до трех лет».

Куны, калымы, многоженство, насильственные браки – все это было объявлено вне закона.

И было зафиксировано, что важно мнение самой девушки, а не только ее родителей.

Впрочем, советские законы не смогли покончить со «старой традицией». Мало того: чем хуже была ситуация в стране, тем чаще воровали невест. Как отечественные, так и зарубежные исследователи отмечали такую закономерность: в условиях кризисов и распада норм браки по любви и согласию часто заменялись фиктивными или насильственными похищениями, которые стали оправдываться как «традиция».

Так, в 1940-х годах, на фоне экономической разрухи и бедности, похищения невест участились – об этом писала американская исследовательница Синтия Вернер. В 1992-2001 годах она собрала данные о том, как заключались браки в Туркестане и некоторых южноказахстанских аулах за долгий период – с 1946 по 2000 год. И вот что у нее получилось: в середине 1940-х годов (после окончания Второй мировой войны) количество украденных невест составило 40%, потом их число стало снижаться – вплоть до 25% в начале 1960-х. Но затем «кривая» вновь начала расти: 44% в 1970-е, 65% в 1980-е, и 71% – в «лихие девяностые». Мало того: после распада СССР в 1990-х годах, в условиях социальной нестабильности, похищение невест стало восприниматься как «древняя казахская традиция», хотя исторически оно было нарушением норм.

Казахская парадоксальная мораль: украл — но ведь женился!

Кража невесты без ее согласия, а иногда и без ее ведома, с тех пор и до сегодняшнего дня часто подается как «вариант без затрат», «обычай», «неудачное сватовство». Семья порой уговаривает девушку остаться – не возвращаться же «испорченной» домой. Так начинается принудительный брак, который может длиться годами.

Нередко сам факт похищения оборачивается социальной ловушкой: девушку обвиняют, шантажируют, запугивают. Ее согласие никто не спрашивает – ведь она уже «жена». По сути, это форма бытового насилия, одобренная родственниками и «традицией».

От Жеті Жарғы до УК РК

Изменения в законодательстве – это своеобразный юридический ответ на рост принудительных браков. Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев подчеркнул, что он защищает не только женщин, но и их семьи, и отделяет добровольное «алып қашу» от насильственных преступлений.

За которые теперь предусмотрены конкретные наказания:

- штраф до 2000 МРП, исправительные работы, ограничение или лишение свободы до 2 лет – за принуждение к браку с угрозами насилия, уничтожения имущества, шантажом или разглашением позорящих сведений;

- штраф до 5000 МРП, исправительные или общественные работы до 1200 часов, либо ограничение или лишение свободы от 3 до 7 лет – если было применено насилие, жертва была заведомо несовершеннолетней, использовали ее зависимость, действовали группой и т.д.;

- до 10 лет – если наступили тяжкие последствия.

Добавление статьи 125-1 в Уголовный кодекс – это юридическое признание факта: кража невесты – не романтика, а преступление. Во время обсуждения поправок пользователи социальных сетей писали, что давно пора признать: «не все, что было в прошлом, нужно воспроизводить сейчас», «не все молчаливые девушки согласны на брак», и, главное – «не все, что у нас называют «салт-дәстүр», им является на самом деле».